Una nueva odisea

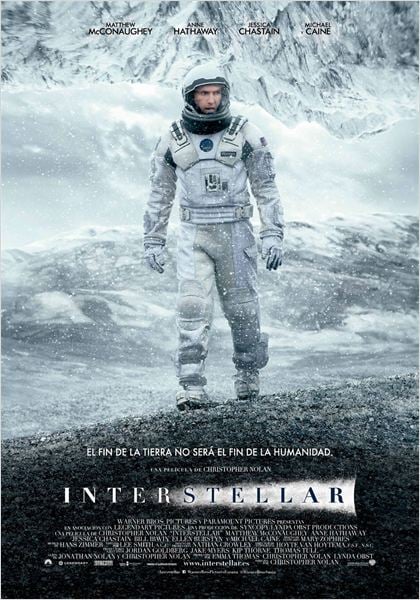

por Alejandro G.CalvoArranca Interstellar como un excitante cruce entre Encuentros en la tercera fase (1977) y Señales (2002): en una Tierra al borde del colapso medioambiental, aparecen pequeños fenómenos paranormales que parecen establecer una comunicación con quién-sabe-quién sobre la posible solución al apocalipsis. Evidentemente, esto no es más que el punto de partida sobre el que Christopher Nolan acaba construyendo una gigantesca –a todos los niveles- nueva odisea en el espacio –los ecos al (revolucionario) clásico de Stanley Kubrick salpican la narración una y otra vez-pero que sirve para entender los intereses básicos del cineasta: Interstellar es, a todas luces, un relato conradiano sobre la construcción de la aventura. Un viaje emocional, claro, pero también fantacientífico, con un pie en Arthur C.Clarke (el más fantasioso) y otro en Stephen Hawking (el más excitante), que para explicar qué significa ser padre –la película tiene como leit-motiv emocional la angustia del padre astronauta (Matthew McConaughey) por reencontrarse con su hija- decide erigir toda una epopeya espacial donde cabe tanto el deleite por la construcción de mundos fantásticos, el thriller eléctrico fruto del enfrentamiento a todo tipo de cul-de-sac e, incluso, el terror gélido e insonoro de cuando el contexto trata de devorar a la narración –lo que nos remite de nuevo a Kubrick, pero también al Brian DePalma de Misión a Marte (2000) e incluso al James Cameron de Abyss (1989).

Está claro que a Nolan, como a Michael Haneke o al propio James Cameron, le puede la ambición; el querer hacer esa película más-grande-que-la-vida. Que sirva tanto como entretenimiento superlativo y como retrato sublime de las relaciones humanas. Una obra que mientras te excita la imaginación, sea capaz también de asfixiarte emocionalmente. Un terreno condenadamente naïf que la crítica suele castigar con especial dureza: recuerden, sin ir más lejos, los (injustificados, a mi juicio) palos a Steven Spielberg por el final de A.I. Inteligencia artificial (2001) o al propio DePalma por su coda en la ya citada Misión a Marte. Algo que agrava el hecho de que, si bien Nolan es tanto un fabuloso creador de imágenes que bordean lo imposible como un bárbaro constructor de situaciones límite de gran espectacularidad, también es cierto que es en el terreno dramático donde suele tirar más por la vía del trazo simple –por ejemplo, lo más endeble de la maravillosa Origen (2010) eran los brochazos que definían la relación del protagonista con su esposa fallecida-. Una dicotomía compleja que hace que, por momentos, Interstellar apunte más hacia Contact (1997) que a 2001: Una odisea en el espacio (1968), pero de cuya refriega sale indemne, más que por la contención melodramática de la historia (que no la tiene), por lo excelsamente elaborada que está.

Y es que Interstellar es una película para vivir, más que para ver. Un deleite audiovisual que supera a Avatar (2009) y la última trilogía de Star Wars (1999-2005) en su arquitectura antropo-galáctica, que va a la caza y captura de esa imagen-perla que dé tanto respuesta a qué es lo que existe dentro de un agujero negro como a trazar ese gesto-epifanía que ponga en escena el inconmensurable amor que siente un padre por sus hijos. Normal que uno no pueda resistirse a la brutal experiencia estética que resulta adentrarse en esos mundos imposibles surgidos de la imaginación de los hermanos Nolan (Christopher y Jonathan), y deba entender como lógico ese final mesiánico que no anda lejos del trazado por Terrence Malick en El árbol de la vida (2011).

A favor: Los robots TARS y CASE. A ver cuándo salen a la venta.

En contra: El epílogo de la película está resuelto como si se lo quisieran quitar de encima.

- Las últimas críticas de SensaCine

- Las mejores películas

- Las mejores películas según los medios