Réquiem por los que van a morir

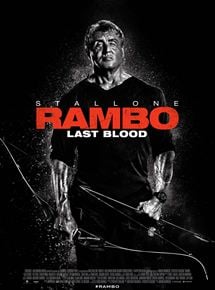

por Marcos GandíaEl enfado (que con un cheque cobrado por los derechos de autor era menos) de David Morrell al ver que el final que había escrito para John Rambo en su novela Primera sangre (la muerte) era cambiado por Sylvester Stallone en Acorralado (Ted Kotcheff, 1982) parece una simple rabieta ante lo que el escritor canadiense ha soltado respecto a la mortuoria Rambo: Last Blood (Adrian Grunberg, 2019). Que si una repugnante sucesión de violencia gráfica gratuita, que si una celebración del odio, que si racista, que si… Ya saben, los tiempos de la nueva Inquisición están aquí, y dentro de cualquier liberal se esconde un puritano con la antorcha presta a quemar libros, ideas o personas. Que David Morrell matara a Rambo en negro sobre blanco no era más que un castigo (puritano) de cara a un personaje que debía pagar en sí mismo los pecados de su país. Para su sonrojo, es precisamente eso lo que Stallone ha ido haciendo, cada vez de manera más enajenada y radical, con el personaje de este ex boina verde torturado por la guerra de Vietnam: hacerle pagar en sus carnes (literalmente) las tropelías de los Estados Unidos desde los primeros 70 hasta anteayer. ¿Qué mejor prueba martirológica que dejar vivir a John Rambo para que jamás tenga descanso?

Sin descanso, más allá de las dos primeras (divertidas y modélicas como ejercicios de cine de género y entretenimiento puro) secuelas al film firmado por Kotcheff, malintencionados juego de política-ficción (y mala conciencia), Sylvester Stallone ha llevado al solitario antihéroe al territorio mental y moral que le interesaba. Si ya en John Rambo. Regreso al Infierno (2008) el tono crepuscular se daba la mano con la sinrazón absoluta de la muerte y de la mutilación, negando a Dios con más efectividad y estilo que Coppola en Apocalypse Now, en Rambo: Last Blood el existencialismo llega a su límite, a esa última sangre, a esa última gota que el soldado que no puede olvidar el Mal (ni esta a él) derramará en una ceremonia salvaje, primitiva, atávica… religiosa.

Iniciada como una película de venganzas, tan sucia como una rape & revenge costrosa de los años 70, Rambo: Last Blood saca de su refugio mental, de su cárcel subterránea (no hace falta que la metáfora psicoanalítica se explique, ¿no?), al viejo santo pecador, alguien que se ha echado las culpas del universo sobre sus avejentados hombros, esos que no pudieron rescatar de la jungla (o de una riada) a sus compañeros, a sus semejantes. Proseguida como una áspera crónica de narcos de 'torture porn' y como la mejor publicidad para ir de vacaciones a México, es en su tramo final, ese que ha hecho escupir bilis a David Morrell (que sigue recibiendo regularmente un cheque por la propiedad del personaje), en donde Jodorowsky se adueña de su irreal y sangriento pulular bajo tierra, de sus muertes churriguerescas, de su hiperrealista mutilación de la carne. Y en donde la poesía emerge, como siempre lo ha hecho, con esos planos generales, esos bucólicos suspiros y silencios, y ese epílogo que Rudyard Kipling habría aplaudido.