Una falsa pieza de cámara

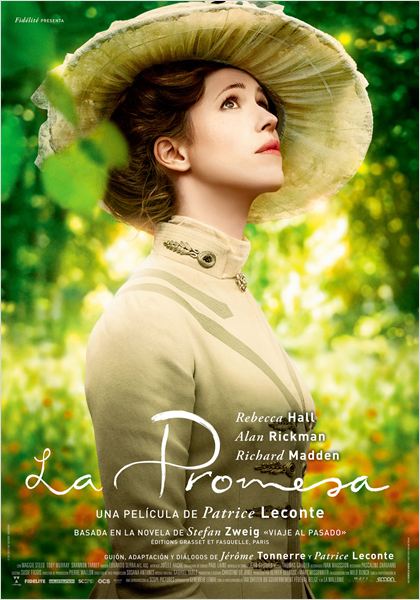

por Carlos LosillaLejos de mi intención reprochar a Patrice Leconte que, en sus inicios, dirigiera películas como Los bronceados (1978), Los bronceados hacen ski (1979) o Golpe de especialistas (1985), muestras más bien desastradas de cierta comedia cutre-francesa del momento. Cada uno se gana la vida como puede y con lo que tiene más a mano. Mis dudas empiezan, muy al contrario, cuando nuestro hombre empieza a adquirir un cierto prestigio con Monsieur Hire (1989), retrato rígido y anquilosado de un personaje que merecía mayor complejidad, un cambio de rumbo que en su momento bendijeron público y crítica. Y mi perplejidad va en aumento con El marido de la peluquera (1990), ensoñación vagamente erotizante y por completo superficial que, por si fuera poco, se ha revelado pionera de un tipo de cine que hoy copa las carteleras de muchas salas de versión original: ligero pero resultón, intrascendente pero pretencioso, ese estilo midcult ha acabado suplantando a aquello que conocimos como “cine de autor”. Viene esto a cuento, en fin, porque La promesa, la última producción de Leconte, demuestra que su responsable no ha cambiado, pese a los años y los films transcurridos, y continúa ofreciendo el mismo tipo de mercancía: cine que se quiere “alternativo” pero no pasa de ser esteticista y pompier, como dirían sus propios compatriotas.

Y eso que La promesa intenta demostrar una cierta voluntad de estilo. Basada en la novela de Stefan Zweig Viaje al pasado, recrea las primeras décadas del siglo XX a través de una historia singular: un desclasado, un pobre tipo que empieza a trabajar como ayudante de un poderoso hombre de negocios, quiere combinar su irresistible ascenso social con el amor que siente por la esposa de su patrón, una joven dama bella y refinada. A partir de ahí, la película pretende varias cosas a la vez. Por un lado, reducir ese material melodramático a un severo estudio de personajes, sin apenas exteriores, reducido sobre todo a las cuatro paredes de la mansión del matrimonio. Por otro, utilizar esa apuesta claustrofóbica como caja de resonancia para un análisis de la época, o de cómo la gran burguesía industrial centroeuropea del momento se dedicó con ahínco a liquidar el viejo mundo y construir los nuevos tiempos, ilustrados en la película por unas cuantas banderas nazis entrevistas por una ventana. Ya pueden suponer que, en la novela de Zweig, todo ello se convierte en otra de esas elegías melancólicas que tanto gustaban al autor de Carta de una desconocida. En la película de Leconte, por el contrario, solo sirve para dar forma a un minimalismo aparente que, en el fondo, encubre la sempiterna incapacidad del director para dar realce al asunto que tiene entre manos: como en Monsieur Hire o El marido de la peluquera, pero también como en films posteriores al estilo de La viuda de Saint Pierre (2000) o El hombre del tren (2002), La promesa es un melodrama que se pretende distanciado, pero que finalmente banaliza sus opciones dramáticas a través de un escaso rigor estilístico.

Laconte, por ejemplo, intenta desactivar el habitual decorativismo de este cine literario por medio de una cámara más nerviosa de lo habitual. No es que la utilice en mano, pero sí acude a pequeños reencuadres y movimientos que pretenden huir del pictoricismo y aportar una cierta veracidad al desarrollo de los acontecimientos. Se trataría, por lo tanto, de esquivar la teatralidad adentrándose en la acción. Pero esta combinación de realismo y estilización, que Laconte siempre ha perseguido con ahínco, fracasa cuando uno comprueba que en sus imágenes no hay ni pasión ni distancia, sino una mezcla entre ambas que resulta diluida y confusa. Mientras la relación entre el industrial y su lacayo carece de tensión, se revela meramente ilustrativa, la atracción mutua que sienten el muchacho y la señora acaba limitándose a una sucesión de miradas glaucas y requiebros de salón. Alan Rickman, como el viejo y enfermo señor de la casa, y Rebecca Hall, como su desconcertada esposa, hacen lo que pueden para sostener sus personajes. Y lo mejor de la película resulta ser la secuencia en que ella, sola tras la partida de su amado, espera y desespera en la mansión vacía, una suspensión del tiempo que da una idea de hasta dónde podía haber llegado La promesa de haber preferido la inventiva a la rutina. Por desgracia, ese momento no tiene continuidad y el film de Leconte se sumerge irremediablemente en un sopor que se acaba contagiando a la audiencia.

A favor: los actores y el texto original de Stefan Zweig, que logra entreverse en algunos momentos.

En contra: la impasibilidad de Patrice Leconte ante un material tan inflamable.