Animando géneros en Nueva York

por Alberto LechugaCuando en el pasado festival de Annecy se anunció que Francia sería el país elegido sobre el que gravitaría la retrospectiva de la siguiente edición, muchos corrieron a esgrimir el tópico del chovinismo galo. No seré yo el que despeje sospechas sobre el narcisismo de los vecinos del norte, pero lo cierto es que solo había que atender al programa de aquella edición en curso para darse cuenta de que tenía una sencilla justificación: Francia lleva años cuidando su industria animada hasta situarse actualmente como la primera potencia de cine de animación. Tanto es así, que si antes había que buscar la lamparita de Pixar como garantía de calidad, ahora la aparición en los créditos de las siglas CNC (de Centre national du cinéma et de l'image animée) puede traducirse en una apuesta, como mínimo, de interés. De la vertiginosa ganadora Avril et le monde truqué a propuestas tan sugerentes como La Montagne Magique y Adama, a la mejor adaptación del espíritu Verne en muchos años, la maravillosa Tout en haut du monde (estamos de enhorabuena, se distribuirá próximamente en España), no hubo una sola película francesa en la terna que no atesorara unos mínimos – bastante altos – de calidad.

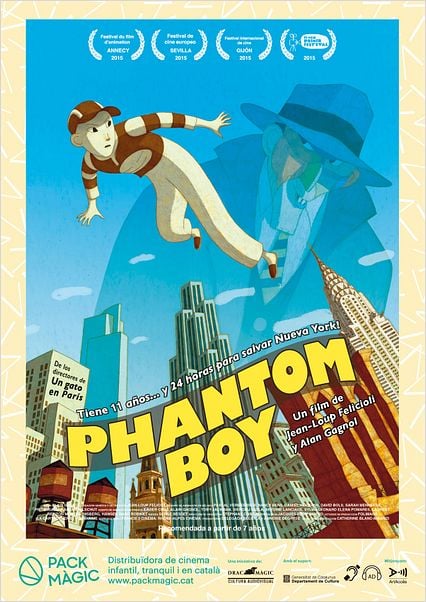

Entre ellas estaba esta deliciosa Phantom Boy que reúne de nuevo al tándem creativo formado por Alain Gagnol y Jean-Loup Felicioli, que hace cinco años se situaran en el mapa internacional con Un gato en París, una elegante y sorprendente aventura parisina, nocturna, jazzística y felina, que acabó representando a su país en los Oscar. En Phantom Boy la acción se traslada a Nueva York, en concreto al Nueva York del imaginario del cine negro, porque Phantom Boy es, entre otras cosas, un noir animado. Junto al joven protagonista ávido de misterio, el detective contra las cuerdas o la intrépida periodista (tres prototipos del género) pasearemos por distintos escenarios caros a la ambientación noir (el muelle, el parking, el hospital, la habitación de reclusión del héroe con las cortinas siempre marcando sombras) en una historia que juega con cariño, honestidad y humor con sus referentes. Es la Nueva York del cine negro, pero también es la Nueva York de regusto pop-art del cómic de superhéroes de los años 60. Ya desde el mismo título Gagnol y Felicioli apuntan al universo superheróico, al que entraremos sin solución intermedia mediante la asombrosa capacidad del joven protagonista de abandonar su cuerpo y proyectarse en una suerte de presencia fantasmal que le permitirá flotar libremente. Escenas en las que los directores franceses despliegan con aún mayor libertad la apuesta estética de Un gato en París: el particular contraste plástico entre los cuerpos de línea flexible que se estiran y desplazan sinuosamente sobre heterodoxos fondos de formas cuadradas y rectangulares. Mediante el don adquirido, el niño podrá saciar su vocación detectivesca y sus ansias de aventura cuando un sabueso herido llegue a la habitación de al lado con un caso a medias que pone en entredicho a toda la ciudad. Una coyuntura que más allá del guiño a La Ventana Indiscreta permite apuntar además una simpática puesta en escena del narrador omnisciente propio de estos relatos.

A la gran manzana ha llegado un misterioso villano de capa y sombrero que pretende atacar la infraestructura eléctrica de la ciudad hasta dejarla tan desfigurada como su propio rostro. Como mandan los cánones, el plan del villano tiene solo el sentido justo y necesario, lo importante es el plus extra de carisma y a este “hombre de la cara rota” le basta con un Picassiano rostro cubista para tenernos en el bolsillo. Lo que es más, Gagnol y Felicioli tienen el acierto de hacerlo acompañar por dos esbirros ineptos que le sacarán de quicio al tiempo que dejarán al descubierto el punto entrañable de perdedor infatigable que tienen siempre nuestros villanos favoritos (huella que en el caso animado podríamos rastrear hasta toda la estirpe de ilustres losers del cartoon clásico, del sufrido Coyote al pobre gato Silvestre). Un aura perfecta para que incluyamos ya a este “hombre de la cara rota” en el canon de los trágicos villanos vendados, del seminal hombre invisible al Darkman serie B de Sam Raimi. Personajes que de algún modo también están (de ida o de vuelta) en la mítica serie animada que del 92 al 95 hicieran sobre Batman los ahora influyentes Paul Dini y Bruce Timm, la misma serie a la que remite este Phantom Boy en sus mejores momentos (el contundente inicio en los tejados, el fabuloso intercambio de puñetazos en el puerto o el clímax final con el barco en llamas).

En Phantom Boy se homenajean varios géneros, varios autores y, en general, una forma de narrar que dejó hace tiempo de estar en boga en la ficción para jóvenes. Sin embargo la mirada de los franceses no es una mirada nostálgica ni posmoderna, es la mirada curiosa y vital de ese niño protagonista que todavía no ha olvidado que la ficción es un asunto muy serio (qué bello que sea, finalmente, hasta un elemento sanador). Y sabemos que un autor se toma la ficción como un asunto muy serio cuando, efectivamente, no busca excusas ni coartadas para lanzarse con brío y alegría a contar la historia que quiere contar. Porque Phantom Boy es también la historia de un niño enfermo de cáncer que supera la enfermedad de manera paralela a la resolución del caso. Sin sentimentalismos ni complejos y con toda la elegancia que le falta a Pixar en estos menesteres, Gagnol y Felicioli apuntan con sutileza al viaje paralelo de la aventura detectivesca y la superación de la enfermedad que, en cualquier caso, y como debe ser, nunca se hace demasiado explícito.

Que Gagnol y Felicioli hayan optado por mantener exactamente el mismo equipo creativo de su anterior largo, que se mantengan firmes en su apuesta personal y artesanal y que sigan apostando por insuflar sus historias de buenos valores con equilibrada delicadeza y buen gusto denota un compromiso ético y artístico que se acaba reflejando a la perfección en la exquisitez de sus películas. No les perdáis la pista.

Lo mejor: el espíritu noir, el running gag sobre el origen del villano.

Lo peor: que hayan tardado 5 años en volver.

- Las últimas críticas de SensaCine

- Las mejores películas

- Las mejores películas según los medios