Todo está roto

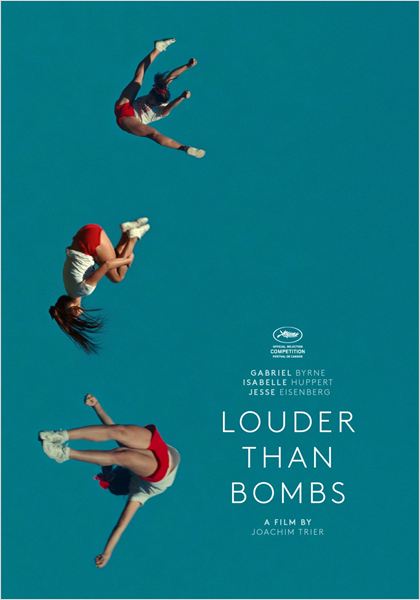

por Carlos ReviriegoProbablemente sea de fracturas de lo que quiera hablarnos el noruego Joachim Trier con esta película. De por sí, se construye a partir de ellas para terminar también en ellas. Todo es fractura. La familia, la memoria, el pasado, la (des)conexión generacional, la adolescencia, la paternidad, la soledad, el suicidio, el secreto. Nada está en su sitio. La trama toma así la forma de una perpetua desestructuración. El padre (Gabriel Bryne) y los dos hijos (Jesse Eisenberg y Devin Druid) sobreviven en el naufragio de la orfandad, de la madre que falleció (Isabelle Huppert), como sobrevive su historia en los flashbacks y las ensoñaciones de Conrad, el hijo pequeño. Pero hasta esa historia, la de la muerte en un misterioso accidente de coche, podría ser falsa. Al menos la versión que el padre ha contado a Conrad. Isabelle era una fotógrafa de prestigio internacional, que había estado en todas las guerras menos en las que se libraban en su casa. La familia ya estaba rota antes de que se marchara.

La película entra tres años después de todo aquello. En el nacimiento del hijo de Jonah (Eisenberg), joven y brillante profesor de universidad que regresa por unos días al hogar familiar, por supuesto desestructurado. El espectador se abre paso en un relato al que hubieran golpeado con un martillo (como a los tres personajes masculinos que lo protagonizan) y debiéramos recomponer los añicos. La fragmentación, o la fractura, emana también como discurso formal. Cambiando del ahora al entonces, de adelante hacia atrás en el tiempo, con algunas visitas ocasionales al trabajo de reporterismo de Isabelle y a los recuerdos de infancia de los hijos, la película se enfrenta a una ambiciosa puesta en forma de la memoria, que obedece a los complejos mecanismos psicológicos de unos personajes que necesitan poner en orden su pretérito, vencer miedos y ansiedades, para inventar una nueva vida en el presente.

La fractura da paso al exceso, pues a la compleja articulación del relato se suman más niveles: las fotos reveladoras tras la muerte, secuencias oníricas y monólogos interiores de todos los personajes importantes, el diario adolescente de Conrad leído en voice over, etc. El filme busca así ofrecer una clase de emoción inteligente, de sondear en todas las esquinas psciológicas del relato, en saber más de lo que sabe cualquiera de los personajes sobre sí mismo… Y es en esa pretensión en la que el relato quebrado no logra mantenerse a la altura de sus promesas, es decir, de su recomposición final. Por más interesante que sea el juego de percepciones puesto en marcha por el alambicado guion de Eskil Vogt y las piruetas de montaje de Trier, algunas bien significativas, lo cierto es que la amplitud dramática y el formato antinatural de la historia acaban jugando en su contra, menguando su impacto, absorbiendo en definitiva todo el aire que necesitan los personajes y el espectador para su supervivencia emocional.

A favor: Devin Druid en la piel de Conrad, el más pequeño del reparto.

En contra: El barroquismo y la dispersión de una historia la que le cuesta aterrizar en su centro gravitatorio.

- Las últimas críticas de SensaCine

- Las mejores películas

- Las mejores películas según los medios