La vida en las alturas

por Carlos LosillaSeguramente una de las películas más odiadas de la historia del cine, Forrest Gump (1994) es también todo un manifiesto. Y no tanto por los dudosos mensajes de autoyuda que emite cada diez o quince minutos (recuerden: “La vida es como una caja de bombones...”) como por la labor de su director, Robert Zemeckis, a quien no parece importarle tanto la peripecia del personaje encarnado por Tom Hanks como el desafío técnico que supone presentarla en pantalla. En efecto, la irrupción de la figura de Hanks en los más distintos contextos, y en las más variadas situaciones, siempre relacionadas con grandes momentos de la historia americana reciente, ofrecía en todos los casos una factura impecable, pero también lanzaba al aire una cuestión inquietante: ¿era consciente Zemeckis de estar experimentando con eso que ahora se llama “metraje encontrado”, es decir, manipulando imágenes de noticiarios o documentales con el fin de transformarlas en otra cosa, de obligarlas a ostentar un discurso distinto a aquel para el que habían sido concebidas, como ya había hecho Woody Allen en Zelig (1983)?

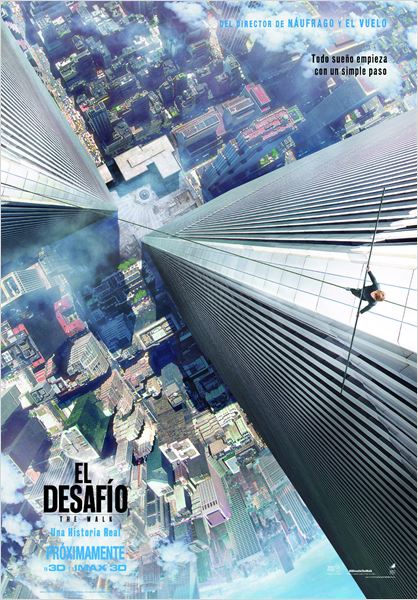

Viene esto a cuento porque Zemeckis, como ha dicho Toni D’Angela, debe de ser uno de los pocos cineastas “experimentales” que le quedan al cine comercial americano, quizá junto con Todd Haynes, Abel Ferrara o Brian de Palma. Pues una cosa es (re)inventar formas cinematográficas (Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, David Fincher, James Gray, incluso Quentin Tarantino) y otra muy distinta convertirlas en una abstracción a veces lindante con el arte conceptual. Y algunos de ustedes me dirán, quizá con razón: ¿estamos hablando del mismo Zemeckis? ¿Del tipo que dirigió Regreso al futuro (1985)? ¿Del responsable de películas como Contact (1997) o Lo que la verdad esconde (2000)? Así es, pues tras la apariencia pegajosa y cansina de su cine se oculta un cineasta obsesionado por traspasar constantemente los límites de la percepción, por explorar nuevas formas de ver y de mirar siempre desde la perspectiva de los avances tecnológicos, que en sus manos nunca son un fin en sí mismos, sino un medio para transformar la realidad y, a la vez, investigar sus trasfondos. En ocasiones, las películas de Zemeckis se hacen extremadamente depuradas, como los personajes solitarios y obsesivos que aparecen en algunas de ellas, pongamos Náufrago (2000) o El vuelo (2012). En otras, la mera investigación formalista se apodera de ellas, al estilo de lo que hacen ¿Quién engañó a Roger Rabitt? (1988) o Polar Express (2004) en el campo de la animación. Y en El desafío, su última película, ambas apuestas se funden y lo llevan a conseguir la que posiblemente sea su mejor película.

La historia es real, como tantas otras. Se trata de ilustrar el caso de Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt, en una de sus interpretaciones más enérgicas), el equilibrista francés que en 1974 se paseó por una cuerda tendida entre las dos Torres Gemelas de Nueva York. Pero no esperen imágenes celebratorias, ni tampoco un relato hagiográfico, ni siquiera un tono encendido. Muy al contrario, Zemeckis filma a Petit/Gordon-Levitt como un héroe popular, un saltimbanqui atrevido y descarado que a veces recuerda al Burt Lancaster de El halcón y la flecha (1950), la obra maestra de Jacques Tourneur. Y divide la película en dos partes bien diferenciadas. En la primera, domina el tono de comedia de acción, de thriller aventurero, hasta el punto de que el camino que sigue el protagonista para llegar a su objetivo pasa por el encuentro con la chica, la formación de un grupo y la superación de unos cuantos obstáculos físicos. En la segunda, por el contrario, el personaje se enfrenta a su destino y todo se transmuta para convertirse en un mano a mano entre Petit y el cielo, Petit y las nubes, Petit y los rascacielos, el cuerpo y la materia. El resultado parece un guión de Robert Bresson filmado por el mejor John Sturges, una mezcla inesperada entre Pickpocket (1959) y La gran evasión (1963), películas con las que comparte personajes que quieren hacerse inmateriales y huir del mundo, ya sea en carne o en espíritu.

Pero no se vayan todavía, porque hay más. Haciendo gala de un notable virtuosismo narrativo, Zemeckis convierte desde el principio el trabajo de Petit en un espectáculo con normas concretas y específicas, como en el fondo es la puesta en escena. Y sus imágenes se transforman en una reflexión sobre el espectáculo dentro del espectáculo que culmina en la secuencia final, donde el relato entra en suspensión (en el fondo no vemos otra cosa que a un hombre andando sobre una cuerda) mientras el espectador se ve obligado a atender más a la planificación que al contenido (en oposición al público que, en la película, mira desde la calle la proeza de Petit: el cine es otra cosa). Pues, en efecto, es solo el plano y lo que muestra aquello que interesa a Zemeckis. Y también aquello que, finalmente, acaba evocando una cierta fantasmagoría que está detrás de muchas de las películas del cineasta, ese espacio entre las cosas que se dedica a atisbar desde su cámara, o desde el avión de El vuelo, o desde la isla de Náufrago, el aire y el agua, o simplemente la presencia imponente de las Torres Gemelas que aquí se transforma poco a poco en ausencia inquietante, mezcla de pasado y presente, hasta el punto de que El desafío podría ser también una película política. ¿Estamos ya en condiciones de equiparar todo lo dicho con el metraje encontrado de Forrest Gump, al fin y al cabo otra celebración de ese espacio inmaterial, de ese tiempo suspendido que es la Historia?

A favor: habla de cuestiones muy complejas con absoluta sencillez, en la tradición del mejor cine americano.

En contra: a Zemeckis le gusta tanto lo invisible que incluso se convierte a sí mismo en un director transparente, lo cual puede que no guste mucho en estos tiempos en los que todo el mundo quiere que se note su marca de “autor”.

- Las últimas críticas de SensaCine

- Las mejores películas

- Las mejores películas según los medios