After Hours

por Alberto CoronaEn 1980, Martin Scorsese afrontó la producción de Toro salvaje como si, en sus propias palabras, ésta fuera “su última película”. La pasada década había presenciado el fulminante ascenso creativo del director neoyorquino, así como los excesos derivados de ello, con relaciones rotas, adicciones recién incubadas y estancias repetidas en el hospital, de donde sólo pudo sacarle Robert De Niro hablándole de Jake LaMotta. Scorsese, pues, dirigió la ampliamente considerada como la mejor película de los años ochenta, el retrato desgarrador e hiperviolento de un monstruo, y acto seguido se pasó a la comedia. Entre 1982 y 1985 se hizo cargo de El rey de la comedia y ¡Jo, qué noche!, y ni siquiera las críticas más prudentes de entonces pudieron soslayar lo bien que de repente se le daba el humor a un cineasta empeñado, desde sus inicios, en explorar los recovecos más tormentosos del alma humana. La comedia, parecía, siempre había estado a su alcance: el único requisito radicaba en que fuera lo suficientemente negra.

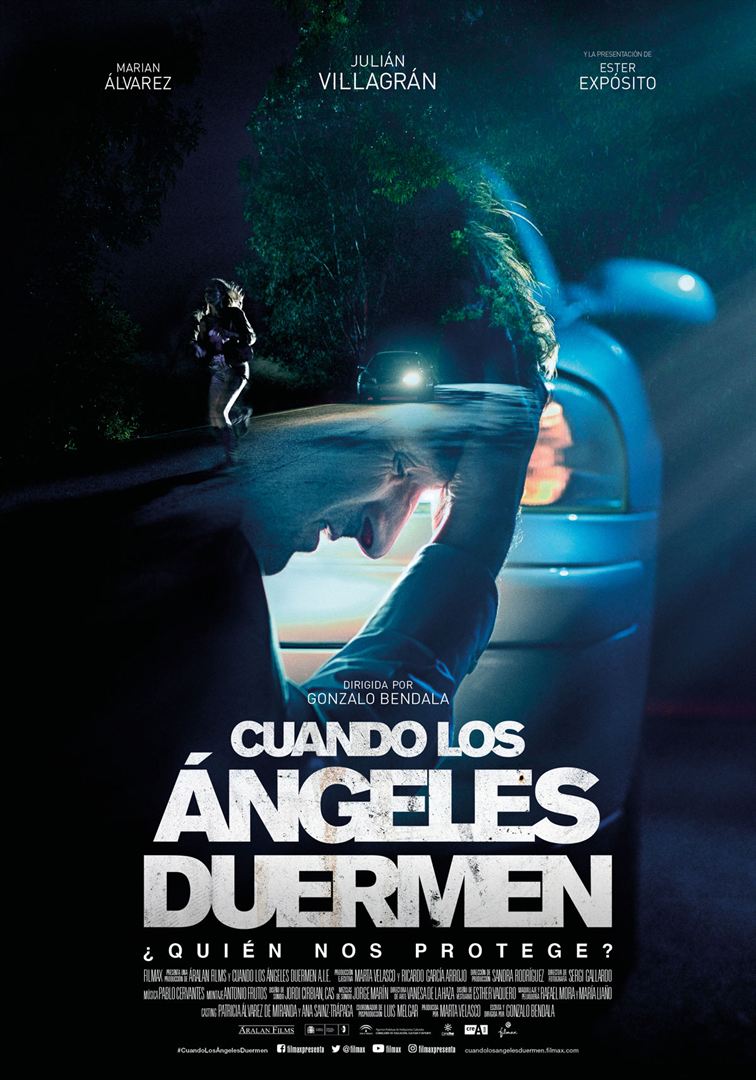

Ni que decir tiene, Gonzalo Bendala no es Scorsese —si hubiera más de un Marty en el mundo, éste sería un lugar demasiado feliz como para que alguna vez hubiera existido Toro salvaje—, pero está muy familiarizado con el hecho de que las mejores comedias negras deben partir de un contexto trágico, que ni siquiera una carcajada desesperada pueda atinar a diluir. En ¡Jo, qué noche!, película con la que Cuando los ángeles duermen tiene una deuda de lo más evidente, la odisea de Paul Hackett acababa sumida en un terror pesadillesco donde sólo lo rocambolesco de la situación y el grotesco carácter de las personas implicadas permitía al espectador distanciarse lo suficiente como para echarse las risas de turno; pero el film de Bendala descarta este método en función de una tragedia, en principio, mucho más realista, apuntalada no por personajes ridículos o situaciones absurdas sino por reacciones, equívocos e improvisaciones que acaban resultando igualmente fatales.

Esta arriesgada decisión de Bendala, director y guionista que ya jugueteó (sin tanta fortuna) con las derivaciones más esperpénticas del thriller en Asesinos inocentes, provee a Cuando los ángeles duermen tanto de su mayor fortaleza como de sus inevitables hándicaps, ofreciendo la coyuntura perfecta para ser divertidísima, incómoda, irritante, o abiertamente confusa, de un momento a otro, o incluso dentro de la misma escena. El propio cásting parece prestarse a descolocar al espectador más voluntarioso, siendo un acierto monumental erigir a Julián Villagrán como el buen hombre que según sea empujado a la desesperación demuestre no serlo tanto, pero extrañando bastante tanto el limitado tiempo en pantalla del que dispone la siempre magnífica Marián Álvarez, como el excesivo protagonismo de Ester Expósito. Esta actriz de escasa experiencia compone un personaje histriónico y bastante insufrible que, sin embargo, podría encajar perfectamente, y de un modo retorcido, dentro de la propuesta de Bendala.

Cuando los ángeles duermen, por encima de citas a Nietzsche fuera de lugar, o secuencias reiterativas pretendiendo extender la película más allá de la hora y media de duración —un metraje del que no precisa en absoluto— acierta de pleno a la hora de meternos en la cabeza de su atribulado protagonista, un Paul Hackett tan gris y alienado como el interpretado por Griffin Dunne, pero cuyo infierno personal no se desata por el deseo de echar un polvo, sino por querer regresar a casa con su familia cuanto antes. Un potente planteamiento que, ayudado del grandísimo trabajo que hace Villagrán, provoca que los resortes humorísticos no se desplieguen en su total esplendor hasta bien avanzado el desmadre, mientras la simpatía que al principio nos inspiraba el protagonista es sistemáticamente desafiada, y según se acerca el demoledor desenlace el espectador siente mucha indignación, mucho malestar y mucha, muchísima, incomodidad. Básicamente, lo que Bendala ha conseguido es una comedia negra que no requiere el distanciamiento para funcionar, y es bonito pensar que Marty estaría orgulloso.

- Las últimas críticas de SensaCine

- Las mejores películas

- Las mejores películas según los medios